한국의 양용희 감독의 영화는 수십 년 동안 그녀의 가족에게 트라우마를 남겼습니다.

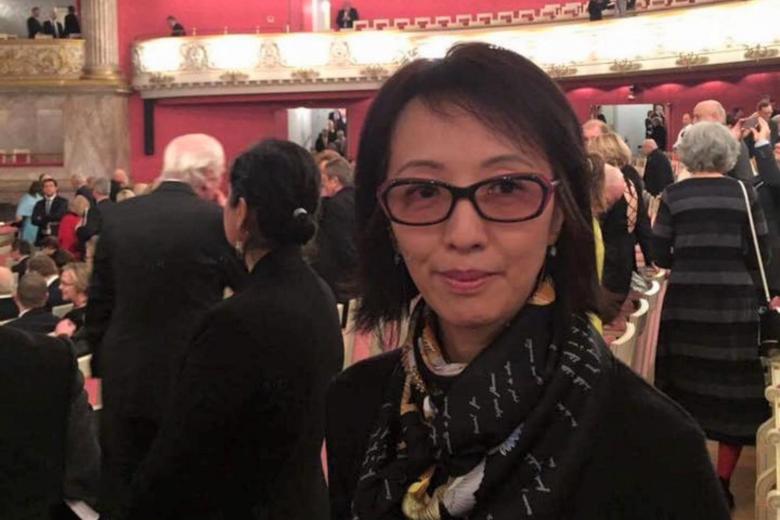

SEOUL (AFP) – 수상 경력에 빛나는 영화 제작자 양용희는 김일성 주석의 60번째 생일을 위한 200가지 “인간 선물” 중 하나로 큰오빠가 일본을 떠나 북한으로 가는 것을 보았을 때 겨우 6살이었습니다.

북한 국가가 울려 퍼지면서 색종이 조각이 터지자 그는 페리가 니가타 항구를 출발하기 전에 그녀에게 “용희, 음악을 많이 들어라. 원하는 만큼 영화를 보라”는 쪽지를 건넸다.

일본에서 재일조선인 “재일동포” 공동체의 일원인 그녀의 부모가 다른 두 아들을 같은 방식으로 보낸 지 1년 후인 1972년이었다. 모두. 소년들은 결코 뒤로 물러서지 않았다.

현재 57세인 양씨는 “부모님은 그런 무의미한 계획을 세운 기업에 평생을 바쳐 자식을 희생하도록 강요했다”고 말했다.

일제강점기 종식부터 한반도 분단 이후 수십 년에 이르기까지 여러 세대에 걸쳐 그녀의 가족의 고통을 기록하는 오사카 태생의 Yang의 모든 영화에는 형제들과 떨어져 나간 트라우마가 깃들어 있습니다.

그녀의 아버지는 오사카에서 유명한 친북 활동가였으며 1970년대에 평양과 도쿄가 조직한 송환 프로그램의 일환으로 그의 아들들을 그곳에 보내 살게 했습니다.

1959년에서 1984년 사이에 약 93,000명의 일본계 조선족이 이 계획에 따라 북한으로 떠났다. 양의 형은 김 위원장을 기리기 위해 특별히 선발된 200명의 대학생 중 한 명이었다. 정권의 약속은 거의 이루어지지 않았지만, 재일동포들은 강제로 머물렀다. 그들의 가족은 그들을 다시 데려오기 위해 할 수 있는 일이 거의 없었습니다.

양씨의 부모는 “이미 자녀를 보낸 뒤 선택의 여지가 없었다. 북한에서 자녀를 안전하게 지키기 위해 정권을 떠날 수 없었고 더욱 헌신해야 했다”고 말했다. “형들을 인질로 삼는 체제에 너무 화가 났습니다.”

그녀의 부모와 달리 Yang은 반항했습니다.

그녀는 일본에서 차별에 시달렸다고 말했다. 그녀는 한국 혈통을 이유로 여러 번 일자리를 거부당하고 영화 프로젝트에서 해고당했다.

그녀는 또한 지역 사회의 친북 정서와 씨름해야 했습니다. 그녀의 아버지는 그녀가 문학을 공부한 대학을 운영하는 Chongryon 조직(일본에 있는 사실상의 평양 대사관)의 저명한 인물이었습니다. 학교에 다닐 때 학생들이 “김정일의 문학이론”이라는 글을 해석해 달라는 요청을 받았을 때, 양씨는 한 번은 빈 페이지를 제출했다고 말했다.

양은 “나는 자유롭고 싶었다. “나는 일본인 인 척하고, 아무 문제도 인식하지 못하는 것처럼 행동하면서 아버지와 형제들에게 정직하지 않을 수도 있었지만 진정으로 벗어나려면 그들 모두와 맞서야했습니다.”

결혼에 실패하고 평양에 있는 고등학교에서 교사로 약 3년을 보낸 후 그녀는 다큐멘터리 영화 제작을 공부하기 위해 뉴욕으로 떠났다. 그리고 그녀가 가족의 이야기를 풀기 시작한 것은 영화를 통해서였습니다.

그녀의 첫 번째 다큐멘터리 <평양에게>는 2005년에 개봉되어 선댄스 영화제와 베를린 영화제를 비롯한 비평가들의 찬사를 받았습니다. 그것은 그녀의 형제들을 방문하기 위해 여행하는 동안에 Yang의 캠코더에서 촬영된 영상을 포함하여 북한 내부의 희귀하고 독립적인 모습을 제공했습니다.

“사악한 음악 애호가. 열정적 인 트위터 중독자. 대중 문화 광신자. 학생.”